仙台・近郊の新築・中古不動産情報満載!

仙台の不動産売買専門店フルハウス

仙台・近郊の新築・中古不動産情報満載!

仙台の不動産売買専門店フルハウス

住宅や土地の表記に使われる「面積」、どこをどのように測っているのでしょうか。

「そろそろマイホームを建てたい」「家族が増えたので引越しを機にマンションを購入したい」など、ライフスタイルの変化に伴い、住宅を購入される方も多いと思います。

今回は、不動産広告によく使われる「面積」について、知っておいた方がいい豆知識も踏まえ、わかりやすく解説していきます。

住宅購入を検討し始めると、webや媒体などで不動産広告を見る機会も増えるでしょう。その中には、さまざまな「面積」の表示があります。主に使用される面積は、「敷地面積」「建築面積」「延床面積」の三つです。それぞれの定義をベースに詳しく解説していきましょう。

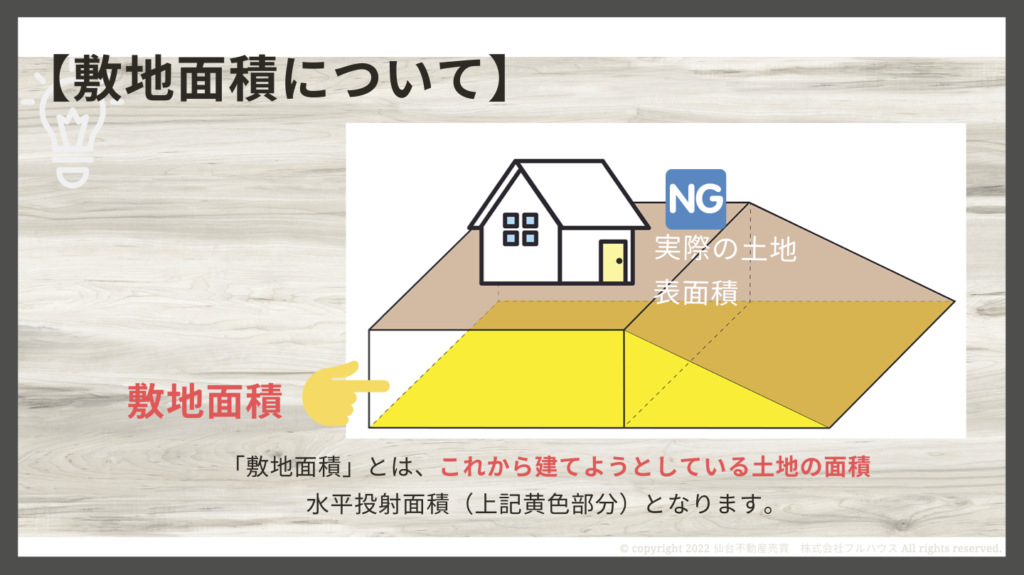

「敷地面積」とは、建物が立っている、またはこれから建てようとしている土地の面積のことを表現します。

注意が必要なのは、土地の表面積ではないという点です。水平投影面積であることをご理解ください。水平投影面積とは、建物の真上からみて、突き出している部分(1m未満のものは参入しない)なども含め土地に対して投影した面積が該当します。

敷地面積の測量は、真上からみた時の土地となり、斜面に土地がある場合などは、実際の面積より狭くなるケースがあります。

不動産広告等においては、「敷地面積」または「土地面積」〇〇㎡、〇〇坪等と表記されます。

不動産広告の表記の「敷地面積」の箇所に、「(実測)」という記載がされているケースがあります。これは土地家屋調査士が行った正確な土地の面積の実測値となります。表記されるケースとしては、実測値と登記簿に記載されている「敷地面積」が異なる場合に表示されます。

「延床面積」とは、建物の各階の床面積を合計した面積のことです。

ここでいう床面積には、壁で囲まれていない玄関のポーチや、壁の外にあるバルコニー等は含まれません。

玄関ポーチやバルコニーなどを含めた面積を表現するケースとして、「施工面積」という言葉で表現するケースもあります。

「敷地面積」の測量方法で、真上から土地を見たときの面積とご説明しましたが、「建築面積」も同様です。

一般的な住宅の場合は、2階よりも1階のほうが広いことが多いので、1階の面積が「建築面積」となります。反対に1階よりも2階のほうが広い場合には2階の面積が「建築面積」となります。

では次に「広さの単位」について解説しましょう。

家の広さを表す単位として、よく使用される単位は、㎡(平米)・坪・一帖(または一畳)の3種類が一般的です。

現在では、国際基準の単位として「メートル法」=㎡(平米)が主に使われていますが、土地や広さを表現する場合には、坪や帖の単位も不動産広告で使用されるケースが多々あります。

メートル法は、日本で1886年に導入され、今では一般的ですが、それまでは「尺貫法」が用いられていました。(1966年に尺貫法が禁止されています。)

では、現在使用されている「メートル法」を基にそれぞれ解説していきましょう。

平方(へいほう)メートルまたは、平米(へいべい)と読みます。

1㎡(平方メートル)とは、1m✖️1mの面積のことです。

不動産広告などで、〇〇㎡(平米)南向き角部屋といった記載をみることが多いでしょう。こちらはメートル法に基づいた広さの表現になります。

坪(つぼ)とは、「尺貫法」で使用された単位です。尺貫法は、中国に由来する日本古来の計測法で、長さは「尺」、質量は「貫」、堆積は「升」で表されます。

メートル法に換算すると、1尺=約30.3cm、そして1辺が6尺の正方形の面積が、1坪になり=約3.306㎡になります。

その名の通り、畳一枚分のサイズです。畳と表現すると和室のイメージを持ちやすいため、洋室などでは、帖を用います。広さは、1帖=約1.62㎡(平米)以上(各室の壁心面積を畳数で除した数値)と(財)不動産公正取引協議会により定められています。

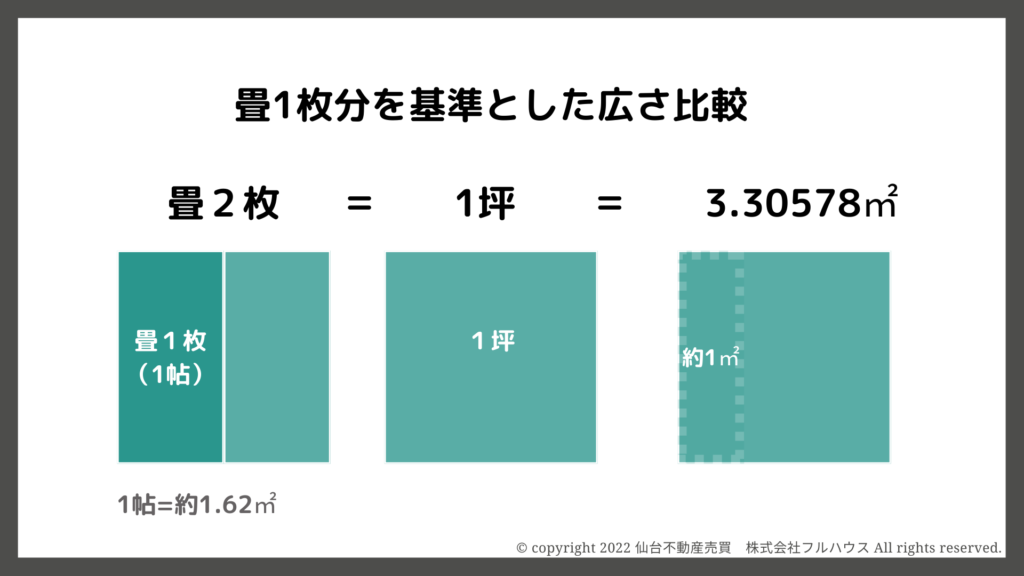

下記に畳1枚を基準にした各単位を図にしてみました。

畳2枚分=1坪、1坪を平米に換算すると、約3.30578㎡となります。

お部屋全体については、㎡(平米数)の方が聞き慣れますが、ここの部屋の広さは、帖単位の方がイメージしやすいでしょう。

一帖の表現に触れたところで、畳のサイズについてもう少し詳しく解説します。実は、畳一畳のサイズにも違いがあります。それぞれの違いについて解説していきます。

日本の住宅建築では、和室も多く使われていますが、ライフスタイルの欧米化に伴い洋室のみの住宅も増えています。この場合でも部屋の広さは、畳のサイズで換算しますが、洋室においては「帖」で表現されます。

現在、不動産広告で使用される1畳の大きさは約1.62平米(m2)(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上が目安となっています。

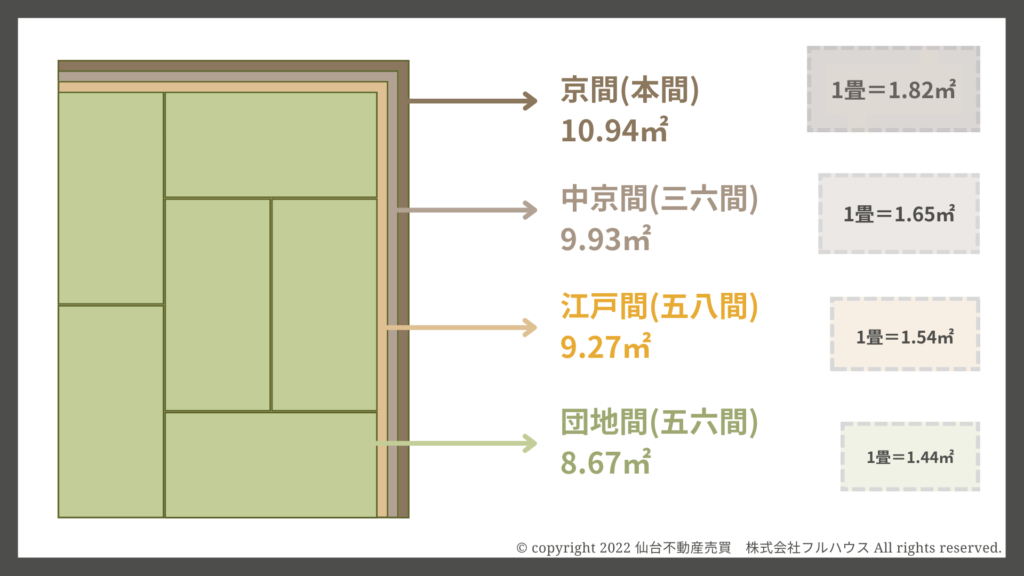

一般的に日本の畳のサイズは、4種類存在します。「京間」「中京間」「江戸間」「団地間」です。

それぞれサイズは異なりますが、比率については、2:1で統一されています。

サイズは、1.91m×0.955m、6畳間の平米数は、約10.94㎡(平米)となります。

西日本で多く使用されており、関西間と呼ばれることもあります。

サイズは、1.82m×0.91mで、6畳間の平米数は、約9.93㎡(平米)となります。

愛知県や岐阜県などで主に使用されますが、東北や四国などでも一部使用されます。

1.76m×0.878mなので、6畳間の平米数は、9.27㎡です。関東間や田舎間と呼ばれることもあります。

団地間の畳のサイズに基準はなく、一番多いサイズは、1.7m×0.85mです。

日本の高度経済成長期の建築ラッシュで、多くの住宅が建てられたことからこのサイズが生まれました。地域に関係なく、公団住宅やアパート、一部マンションなどの共同住宅に使われます。

なぜこのようにたくさんの畳のサイズがあるのか、諸説あります。

まず一つ目は、建築方法の違いも起因しているといわれています。関西地方で多い「畳割り」と、関東地方で多かった「柱割り」の違いです。名称の通り、畳割りとは、畳の寸法を基準にしており、柱割りは、柱真(柱の中心)を基準とした建築方法です。

二つ目の理由としては、「一間」の長さが時代により変化したこともあるといわれています。例えば、秀吉の時代には、一間=6尺3寸、江戸時代には一間=6尺となっていました。

戸建や店舗などの場合「間口は何間ある?」といった質問もお受けします。

一間とは、尺貫法における「長さ」の単位で、1間=6尺≒1,8mとなります。

現在、不動産取引などで使用されることはなくなりましたが、今でも日本家屋の設計や建材などに使用される場合があります。

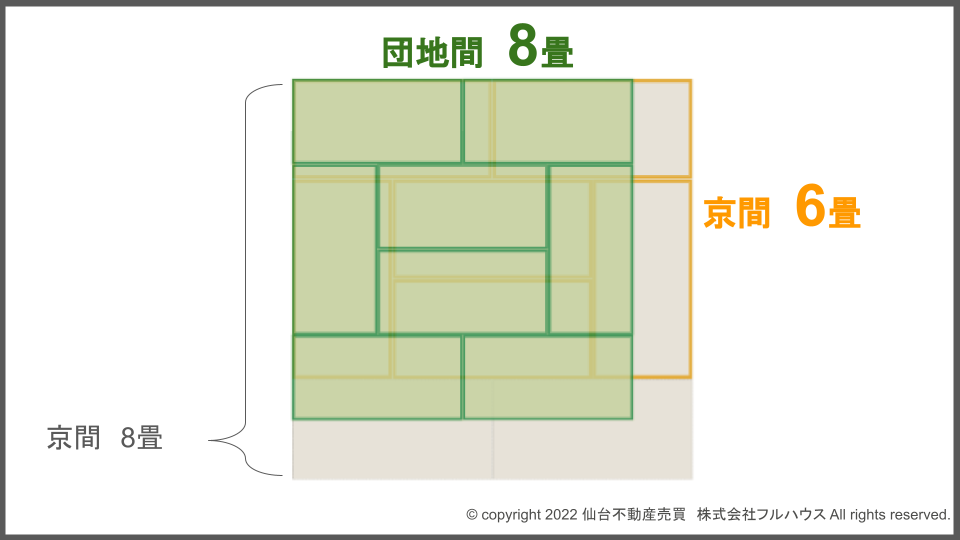

各地方や時代により、畳の大きさが変化するとは驚きの事実ですね。例えば、関西地方に住んでいてそのお住まいが「京間」だったとします。そこから団地または、関東地方のお住まいに引越した場合、同じ家具を配置したり、カーペットなどを敷く際に狭く感じることがあるでしょう。それは、同じ6畳でもサイズが全く違うからです。

同じ6畳で比較してみると、京間は10.94㎡と団地間では、8.67㎡と、その差は2.27㎡になります。団地間と比較すると、京間の方が約1畳分(1.44㎡)広くなるのです。

つまり、京間の6畳を団地間で計算すると8畳ほどの広さになってしまうのです。

このように、不動産広告における単位や畳のサイズがさまざまあることがわかるとお家選びの際に役立てられること間違いなしです。

では次に、面積に関する豆知識についてご紹介しましょう。

「敷地面積」の表記に「(実測)」と土地家屋調査士が行った「正確な土地の面積の実測値」が別途表現される場合があると述べました。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。それは、古い測量技術で計測した数値が登記簿に記載されていて、現在の測量技術で計測した数値と差異が生じるためです。

日本の測量は古く、聖徳太子の時代まで遡ります。隋の測量技術を持ち帰り、豊臣秀吉の太閤検地、江戸時代には幕府が、諸大名に測量を指示し、日本地図を作ったとされています。

不動産登記簿とは、土地や建物に関する権利関係が記載されている、法務局が管理する公の証明書です。その登記簿には、権利関係はもちろん、土地や建物に関する「面積」などの記載があります。所有する土地や建物が代々引き継がれている場合などは、記載してある数値自体が、古い測量法により算出されている可能性があります。そのため、表記される面積に差異が生じる場合があるのです。

現在では、精密機械や測量技術がめざましい進歩を遂げ、差異は少なくなっています。

一見余裕のある敷地と見える土地でも、敷地全体としては使えない(家を建てにくい)土地も存在します。

その土地が、道路と隣接している場合、幅が4m以上ないと道路として認められないと建築基準法で決められています(=セットバック )。

例えば、親の土地を相続して再建築する場合や将来的に道路になる予定の土地が敷地に接している場合に、一定の範囲を敷地面積に算入できない土地はセットバックしないといけません。

このように、土地に関しては様々な規定が設けられているため、ご自身の目的にあった土地の使い方が可能かどうか確認、または専門家に相談することが重要です。

住宅購入を検討していたり、お家を建築する時に、ハウスメーカーなどでは、延床面積をベースとして建築費用などを算出する場合がほとんどです。なるべく延床面積を抑えつつ開放的な家を建てたい、とお考えになる方は多いと思います。

延床面積を少しでも抑える工夫のヒントとなる「延床面積に含まれない部分」の一部をご紹介します。

開放感のある空間の演出方法として代表的なのが「吹き抜け」です。

吹き抜けは床部分がないので、延床面積には含まれません。採光や通風などのメリットがある一方、熱効率が悪くなった、などのデメリットも聞かれることから、メリットデメリットをよく検討いただくようおすすめしております。

バルコニー(ベランダ)は、外壁からの出幅が2m以下の部分は延床面積に含まれません。そのため、2階の居室や、2階リビングにした場合にバルコニーと隣接させると居住空間により広がりを感じることができます。ちょうど1階リビングにウッドデッキを隣接させて広く活用するのと同じように考えることができますね。

ロフトも、はしごが固定されていない場合、天井高が1.4m以下の場合、ロフトがある階の2分の1以下である場合には延床面積には含まれません。

本来、収納として使うためのロフトですが、最近ではキッズスペースや書斎替わりなど多用途に使われるようになってきました。

この他にも、出窓やビルトインガレージなど一定の条件をクリアすれば延床面積に含まれない部分があるので、生活をより広がりのある空間にしたい時にはご一考してみるのも良いと思います。

わたくしたち「フルハウス」は、仙台・近郊の新築・中古不動産の物件を多数有しております。豊富な経験と知識で皆様の住宅購入のお手伝いをさせていただきます。みなさまのライフスタイルや夢に、心から寄り添うことで未来を一緒に描きます。温かく親しみやすい空間とスタッフがみなさまのお越しをお待ちしております。

住まいのコラム一覧へ戻る営業時間 : 10:00~18:00 / 定休日 : 年末年始